めがね橋の上の浅川土手を渡る「通路」についての前回の話は、どうも私の筆力が劣るためもう一つイメージが掴みにくかったかと思う。そこで、グーグル・ストリートビューで、めがね橋周辺を探して、それを簡単なスケッチにして見ようと思ったのに、ストリートビューで出てくる画像は、余りにも当時と違ってしまっているのに驚かされた。幼い頃に散々世話になった高村のおばさんの葬式に行った時に同じ場所に寄ってみたが、そのときは、辰巳池にずいぶん人工の手が入り様子が変わっていたものの、めがね橋周辺は、まだ、当時の姿をとどめていたのに、それからさらに20年以上が経って、あたりの風景は、当時の面影のかけらも無くなっている。特に、めがね橋と浅川の下をくぐった北側は、かっては、遠くの戸隠から、刈田山を経て、黒姫に連なる山並みの麓まで、見渡す限りの畑やリンゴ畑だったのが、今では、住宅地に変貌しているようだ。

北長野の駅とめがね橋の中間辺りに辰巳池がある。線路と辰巳池の間に線路に沿ってチョロチョロと流れる小川があった。めがね橋の上を通る街道とは別に、その街道と平行に、そこよりもう少し北長野駅に近い位置に、前田鉄工所の北側の塀沿いを通る細い農道のような道があった。私や、私と同じ住宅地に住む子どもたちが家から小学校に通うには、前田鉄工所の北東の角を曲がって、この細い道を辿り、線路と小川を渡ると、左に辰巳池、右に経木工場を見る辺りで、めがね橋の上を通ってきた街道に合流し、そこから街道を長野方面に歩いて学校へというコースを通っていた。この道とめがね橋の上を通って行く街道との間には畑が広がっていた。冬になると、その畑には、麦の苗が芽を出していて寒さが厳しい日の朝、白く霜が降った道を学校に向かって歩いて行くと、畑では、農家の人が霜柱で浮き上がってしまった麦の苗を踏む姿を良くみかけたものだ。畑には、肥だめ(野壺)があり、夏の盛りの時期には、表面が照りつける真夏の陽にすっかり乾燥して周囲の地面と見分けがつかなくなるため、あたりを駆け回って遊んでいる子がズボッと落ちてしまうことが時々あり、そうやって肥だめにはまった子は、しばらくの間「くせぇ、くせぇ」と冷やかされたりしたものだ。

昭和20年代の後半から30年代初めにかけての時期、周辺の道路は、まだ、どこも舗装されていなかった。通学路も当然その例外ではなく、冬の朝、この道を歩くと足元でザクッ、ザクッと霜柱を踏みつぶす小気味よい音がした。この道は、周辺の住民の生活道路としては、ほとんど利用されておらず、畑仕事をする農家の人たちや、私たちのように小学校に通う子たちが使うだけの道であった。

雪の降った翌朝、私たちは、いつもより早めに家を出て学校に向かった。それは、通学路と右手の畑は、その時間であれば、まだ誰も通っていないので、降り積もった雪が、足跡もなく真っ白な状態で残されているからである。その処女雪に友達と競い合うようにして、自分の足跡をつけるために駆け回ったり、寝転んで自分の姿や顔の形を雪の上に残したり、雪だるまつくりや雪合戦に興じたり、学校に着く頃には、手足の先は冷え切って凍えていても、身体からはぽかぽかと湯気が出るほどになっていたものだ。

長野県内でも、私の住んでいた地域は、豪雪で有名な新潟県との県境の飯山地域と異なり、それほど大量の雪が降ることはなく、1メートルを超すような大雪が降ったのは、記憶する限りでは、数回あったかどうかで、普段は、少し多く降っても30センチ前後で、だいたいは5センチから10センチ程度であった。

雪は、私たち子どもにとって、最高のプレゼントだった。

ただし、豪雪地帯の飯山に住む子どもにとって雪はあるいは、全く違うものだったのかもしれない。毎年のように、豪雪に閉ざされては「キ・マ・ロ・キ」(キマロキというのは、豪雪に立ち向かうために、蒸気機関車・雪かき車マックレー・ロータリー車・蒸気機関車の4両を連結した列車のことでその頭文字を取ってキマロキと呼んでいた)が出動したというニュースを耳にしていたのだから、少し想像力を働かせば、わかるだろうと言われるかもしれないが、そうではない。むしろ、キマロキのニュースを聞いたり、学校で先生が新潟の高田のガンギという特殊な街並みを教える授業で、この地域の豪雪のイメージを伝えるために、真っ白な雪の上に、ポツンと「この下に高田あり」という標識が立っていたという話をしたときなど、「いいなあ。そんなにたくさんの雪が積もってるって、どんな感じなんだろう。行ってみたいなあ。」と考えていたのだから。

そんなだから、夜寝る前に、窓から外を見たときに、周囲の闇が白っぽく変わっているのを感じとり、街灯の光の中に、降り落ちる雪が見えたりすると、もういけない。何度も立っては、窓をのぞき、雪がまだ降り続けているだろうか、雪の降り方はどうか、牡丹雪なんだろうか、粉雪なんだろうかと気が気ではないのだ。ところで、雪が降り続いているのか、止んでしまっているのかは、布団の中にいてもある程度わかった。雲が低く垂れ込めていて雪が降り続いている時には、北長野の駅を出るときの蒸気機関車の汽笛や、シュー、シュシュシュ、シューという蒸気を吐き出す音、機関車にひかれて、連結した列車が次々と動き出す時のガタ・ガタン・ガタ・ガタ・ガチャンという音、めがね橋のトンネルが近づいてボッ、ボーと鳴る汽笛の音などが、すぐ近くに聞こえるのだ。不思議なもので、雪が降ると、何となく、家の外がシーンと静まりかえっているような気がして「もしや?」と窓から外を覗くと外が真っ白になっていたりすることからすると、降る雪と積もった雪が、外の音を吸い取っているのではないかと思うのだが、なぜか、このように遠くの機関車の音だけは、すぐ近くで聞こえるようになるのだ。

翌朝、目覚めて、辺りが真っ白になっているのを見た時のワクワクする思い。

学校に行っても、授業など耳に入りはしない。窓からチラチラ外をみて、雪が舞っていればホッとし、雪が止んで陽が照っていたりすると、学校が終わるまでに雪が溶けてしまうのではないかと気が気ではない。

時に教師が、そんな私たちの気分を汲んでくれて、授業を急遽変更して、「みんな!外に出ろ」と校庭に生徒たちを出して、雪合戦などをさせてくれたこともあり、そんなときは、50分間フルに、校庭の雪の中でこけつまろびつ、汗びっしょりかきながら雪遊びに興じたものだった。

今日は、土曜日、学校は、半ドン(半日)で終わる。昨日の夜から降り出した雪は、30センチは積もって、辺りを真っ白に染めている。

優太は、授業の終わりを告げる教師の声を聞くと、一目散に学校を飛び出し家に戻った。その年の暮、母親は優太と兄に板スキーを買ってくれたのだ。それは子ども用の板スキーではあるが、それまで、竹スキーしかなく、板スキーを持っている周りの子たちをうらやましく思っていた優太にとっては、夢のようなものだった。

「この雪なら、あそこでほんとのスキーができる」それが優太の思いだった。

普段は、家のある住宅地の中のちょっとした坂道で竹スキーや、竹スキーをミカン箱の底に打ち付けて作ったソリや、竹ポックリなど(※)で滑って遊ぶだけで、坂道といってもその傾斜はごくわずかでしかないから、必死になってストックで漕がないと滑っていかないというのでは、せっかく母が買ってくれた板スキーも、余り出番がなかったのだ。

※竹スキー・竹スキーそり・竹ポックリなどについては、以前の記事「栗拾い」を参照してください。

「あそこ」というのは、めがね橋をくぐって上がっていく浅川の北側土手のことだ。その部分の土手には、土手の天端から裾まで単純に一直線の坂になっているのではなく、土手の真ん中付近で段差があり、2段になっている箇所があるのだ。だから、段差の無い箇所では、直滑降や斜滑降を楽しみ、段差のある部分では、少し年かさの子たちが、ちょっとしたジャンプを試みることができたのだ。

しかも、そこは、土手の傾斜に吹きだまりが出来たりするため、家の周りの道と比べると遙かに深く雪が積もっているのだ。もっとも、その深さのため、竹スキーは、すぐに雪に潜ってしまうので、使い物にならなかった。だから、優太は、これまでは、そこに行っても、もっぱら竹スキー製のミカン箱ソリで土手を滑り降りるだけだった。それでも、きつい傾斜のため、ストックで漕ぐまでもなく、スピードをあげて土手を滑り降りるソリ遊びは、家の近くの坂道でのソリ遊びと違って、格段におもしろかったのだ。それが今度は、それまで板スキーを持っている子たちがやっているのを横目で見てうらやましく思っていた板スキーでの滑りを自分もできるのだ。興奮しないはずが無いというものだ。

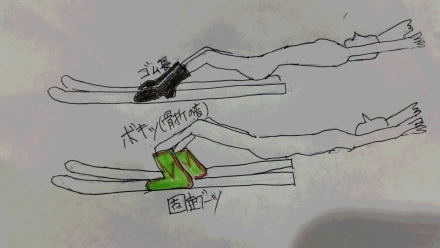

息を切らせて家に帰った優太は、ランドセルを放り出すと、母親が朝出勤前に用意しておいてくれた昼食を食べる時間ももどかしく、板スキーを履くとめがね橋に向かった。「板スキーを履く」といっても今のそれをイメージしたら全く違う。そもそも、スキー靴などなく、スキー板の上にある留め金に、ゴム長(ゴムの長靴)を履いた足もとを皮のベルトで締め付けるのだ。家が貧しかったので、本格的なスキー板やスキー靴など買えるはずもなく、まして、スキー場に出かけてスキーをする余裕などなかったから、優太のスキー体験は、母親の買ってくれた子どもスキーで遊んだ中学生頃までで、その後は、全く縁が無くなっていた。そのため、それから10年ほど経って、勤めた会社の労働組合が主催するスキー合宿に参加して本格的なスキーを生まれて初めて体験したときに最も驚いたのが、前傾姿勢を取った時の形に足首を固定してしまうスキー靴であった。優太が子どもの頃にスキーを履く時に使っていたゴム長靴が、足首の自由を一切奪わないことは言うまでもないが、同じ頃、本格スキーをする人が履いていたスキー靴も、登山靴のようなものだったから、スキー靴を履いても普通に歩くことが出来たし、スキー板をつけても、普通にまっすぐに立っていることができたのだ。ところが、それから10数年後に、本格的なスキーを初めて体験したときに履かされたスキー靴は、最初から足首が一つの角度で固定されてしまっているから、まずスキー靴を履いてまっすぐに立てないし、平地を普通に歩くのもままならないのだ。そんなスキー靴を初めて履いたときの感想は、「なんでこんな不自由な靴を履かなければならないのか」ということに尽きる。「転倒したときにくるぶしの関節を骨折することから守るため」という説明を聞いても「そんなことがあるものか、こんな風に固定してしまったら、却って足首の関節の柔軟性を殺してしまって脛骨(すねの骨)をもろに骨折してしまうじゃないか」と思ったものだ。つまり、優太が子どもの頃に使っていたスキーは、今から思えば、クロスカントリーの歩くスキー用のものに近いものだったのだ。

そのスキーを履いて、家からストックで漕いだり、スケートのように滑ったりしながら雪の降り積もった道路を進んで、めがね橋まで行き、そこでいったんスキー板を脱いで肩に担ぐと、めがね橋の下の線路際まで降りて、線路沿いに浅川の向こう側まで出て、そこから線路を背に左手方向に土手をあがると目的の場所だ。すでにそこには、何人か子どもたちが来ている。知っている顔もいるが、余り知らない隣の部落の子も混じっている。

スキーデビューだった優太は、土手の天端に上ると、まずは、そこから恐る恐る土手の坂を斜めに滑り降りようとした。つまり斜滑降だ。

が、ことは簡単ではない。滑り初めてほんの1メートルも進まない内に、足元だけが勢いよく前に進み、その動きから取り残された身体は天を仰ぎながら尻餅をつく形で斜面に転倒してしまった。ちなみに、この転倒時の足と足首と身体の関係をイメージすれば、さきほど、かかと周辺を前傾姿勢で固定してしまうスキー靴について「これでは却って足の骨折が増えるじゃないか」と思った理由をわかっていただけると思う。つまりこういうことだ。へたくそな絵で説明しておこう。

ともあれ、こうして、簡単に転んでしまうのだから、すぐに全身が雪まみれになってしまう。だが、そんなことは気にしない。転んでは立ち上がり、立ち上がっては転び、長さ10数メートルから20メートルほどの斜面に繰り返し挑む内、誰に教えられた訳でも無いのに、転倒を恐れてへっぴり腰で斜面の方に身体を寄せて滑ろうとすればするほど転倒してしまうということ、恐れて尻を引かず前に出し、そして思い切って斜面から身体を離すようにして滑れば転倒しないということを身体が理解していき、何とか、転倒せずに天端から下まで降りることが出来るようになる。

そうなるとますますおもしろくなる。次は直滑降だ。だが、これは容易ではない。そこで遊んでいる子たちの誰一人としてスキーの専門的な指導を受けた者はおらず、みんな自己流で遊んでいただけであるから、ボーゲンなどという言葉すら知らないのだ。従ってまたそこにいた優太を含む子どもたちにとっての直滑降は、ただひたすらスキー板を揃えて、斜面の真下に向かってまっすぐに滑り降りるだけという単純といえば単純きわまるもので、スピードを制御するなどという発想も技術もないのだ。むしろ、速く滑り降りれば降りるほど、「すごい!」というのだから思えば恐ろしいことをやっていたものだ。実際、優太に限らず、ほとんどの子は、「いくぞっ!」と蛮勇をふるって一直線に滑降したは良いが、そのまま土手下の畑との境界付近の大量の雪の中、さらにその下に大量の雪で隠れていた藪の中に突っ込んでしまうことも一度や二度ではなかったのだから、藪の中に隠れている笹竹や、枯れ枝で大けがをしたり、下手をすると目を突いて失明などということだってありえたのだ。それでも、子どもの学習能力はすごいもので、一度、雪と藪の中に突っ込む経験をすると、次からは、そうなる前に、わざと藪の手前で転倒してしまうということを覚え、そのうち、さらに、キュッと腰をひねってスキーを横向きにすることで藪の手前で停止できるようになるのだ。こうして斜滑降に続いて直滑降も出来るようになり、竹スキーやソリや竹ポックリだけの「おみそ」から晴れて卒業となる。

問題はそこから先だ。いよいよ、土手の途中の段差を利用してのジャンプだ。

ジャンプといっても、(これまた下手な図で恐縮だが)さきほど掲載した絵に描いたような段差を利用して飛ぶだけなので、宙に浮いている距離はせいぜい50センチメートルかそこらしかないのだが、これが、小学生の優太たちには、ものすごい恐怖なのだ。今から冷静になって振り返れば、ジャンプする瞬間に、そこから4~50センチ先の雪面を見て、そこをめがけるという感覚でやれば、あれほどの恐怖を感じずに済んだのだろうが、当時は、ジャンプする瞬間(つまり絵の土手の天端から段差のところまで滑ってきた時)に、視線の先は、どうしても、遙か先の斜面の下端(藪を埋める雪)の辺りに行ってしまい、ジャンプしたらそこまで飛んでしまうのじゃないかと感じてしまっていたのだ。

その結果、どうなるか。おわかりだろう。そう!すっかり腰が引けてしまうのだ。腰が引ければ当然、天を仰いで見事な尻餅をつくことになる。こうして、段差の少し下の雪面には、尻餅の痕でいくつも丸い穴が出来ていくのだ。

それでも、ジャンプが出来る子がかっこうよくて、自分も飛びたいと思うから、恐怖と戦いながら、繰り返し、挑戦する。そのうち、尻餅に変化が出てくる。最初の内は、ジャンプしたあと、お尻から着地するような尻餅だったのが、次第に、スキー板で着地した後に尻餅をつくというようになり、それもさらに挑戦を繰り返していると、スキー板で着地した後、少し斜面を滑降したあとで、尻餅をつくというようになっていったのだ。

ここまで来るとあともう一歩だ。そう、あの斜滑降の時の尻餅を思い出せば良いのだ。腰を引いてしまわず、前傾姿勢をとる。そうすれば、スキー板だけが先に前に進んでしまって、足を払われるようにして天を仰いで転倒することは無いのだ。

出来た!

初めてジャンプに成功し、その後も転ばずに斜面の下まできちんと滑り降りて、キュッと止まることができたときの、あの誇らしく、喜ばしく、そして晴れ晴れとした爽快感を優太は、今も忘れてはいない。

この日、優太が家に帰ったときには、冬の陽はすっかり西に傾き、足下の雪も、昼間は少し溶けかけて柔らかくなっていたのに、夕方になっての冷え込みで、凍ってガジガジと音を立てるようになっていた。それでも、身体をめいっぱい使って半日スキー遊びに興じついにはジャンプを飛べるようになったことで、優太の心は、ぽかぽかと暖かいものに包まれていた。